Por Martín Bonfil Olivera

Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM

Publicado en Milenio Diario, 19 de mayo de 2010

El pasado sábado fui al museo

Anahuacalli a conocer la instalación

77 millones de pinturas, del inglés

Brian Eno.

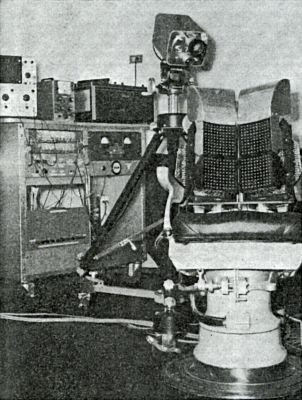

Encontré algo

fascinante: una especie de altar mágico, un caleidoscopio electrónico donde una computadora proyecta, en un arreglo de pantallas, las permutaciones de más de 360 pinturas realizadas (en diapositivas y principalmente a mano) por

Brain One (como también le llamamos sus fans). Observarlo es una experiencia absorbente, como mirar las llamas de una fogata o las olas del mar. Las imágenes van cambiando insensiblemente, combinándose y renovándose, acompañadas de la música creada por Eno, para producir un ambiente y una experiencia de paz que permite observar la obra y disfrutarla, o simplemente dejarla pasar. “Es como música visual”, dice el propio autor.

Eno (cuyo nombre completo es Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno) es uno de los músicos más influyentes de las últimas décadas. Compositor, intérprete, productor (de varios de los mejores álbumes de grupos y artistas como U2,

Talking Heads, David Bowie, James, Devo, Harold Budd,

Laurie Anderson,

Coldplay), investigador y maestro. He sido fan de su música –no sólo de la ambiental o “ambient”, que él inventó– y de su inteligencia durante años. Tenía curiosidad de conocer su también ya amplia obra gráfica y su exploración de los medios computacionales.

Por eso me sorprendió leer, el domingo en

Milenio,

la reseña que mi amigo y colega columnista

Braulio Peralta publicó sobre la misma instalación. Es bien sabido que la experiencia estética es algo enormemente personal, subjetivo, pero por varias de las frases de Braulio (“lo que se exhibe no es pintura”; “nada que ver con el arte”; “superchería visual” “irresponsabilidad de quienes se atreven a trasgredir el arte sin fondo ni forma”) pensaría que vimos cosas distintas.

Y probablemente eso sucedió. Braulio, hombre culto con estudios de arte, parece adoptar una postura “tradicional”, en la que el arte tiene un valor intrínseco, esencial. De ahí que considere que algo hecho por una computadora no puede tener valor artístico. La perspectiva de Eno es distinta: para él, como expresa en

una entrevista publicada en la revista

Wired (¡en mayo de 1995!) Eno explica: “En la visión tradicional, clásica, l

os objetos de arte son contenedores de algún tipo de valor estético. Este valor fue puesto en ellos por el artista, que a su vez lo recibió de Dios o de la Musa o del inconsciente universal. Lo que está mal con esta postura es que los objetos culturales no tienen identidad notoria, fuera de la que nosotros les conferimos. Su valor es totalmente el producto de la interacción que tenemos con ellos.”

El filósofo

Daniel Dennett –de quien, usted lo habrá notado, también soy fan– expresa, en

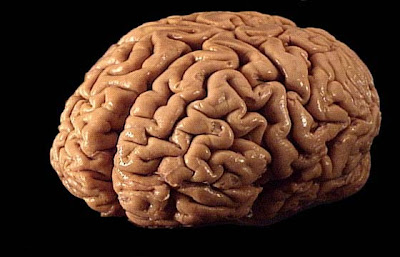

un ensayo sobre una teoría darwiniana de la inteligencia creativa, que los procesos por los que una computadora crea arte no son esencialmente distintos de los que ocurren en el cerebro humano. No hay, dice, “inspiración divina”, sino procesos algorítmicos –enormemente complejos, eso sí– entre neuronas que no “piensan”, pero cuyo funcionamiento conjunto produce ese fenómeno emergente que es nuestra conciencia... y nuestra creatividad y sensibilidad artísticas.

La obra de Eno es un ejemplo de lo que se conoce como “

arte generativo”: el artista pone la materia prima y la computadora produce combinaciones inesperadas, impredecibles, siempre nuevas, que llevan la “firma” del artista, pero no son directamente producidas por él.

Eno ha sido uno de los principales exploradores, durante décadas, de esta vertiente que combina, en sus palabras, “arte, ciencia y juego” (por eso resulta especialmente desconcertante leer que Braulio describe su obra como “un trabajo que, desde los 70, no ha evolucionado”). Si ya desde

Duchamp y su

mingitorio firmado quedó claro que arte es aquello que queremos ver como tal, ¿por qué una computadora no puede crear objetos que nos permitan,

como dice Eno, “disfrutar esa sensación de rendirnos y dejarnos ir, y dar constancia de que nada es permanente ni está siempre quieto”? A mí, me encantó.

Para recibir La ciencia por gusto cada semana

Como se imaginarán, para mí la noticia es muy placentera, y por eso quiero compartirla y agradecerles a todos ustedes, que han ayudado a que esto suceda. ¡Muchas gracias! Y espero seguir siendo digno de su atención e interés.

Como se imaginarán, para mí la noticia es muy placentera, y por eso quiero compartirla y agradecerles a todos ustedes, que han ayudado a que esto suceda. ¡Muchas gracias! Y espero seguir siendo digno de su atención e interés.