Por Martín Bonfil Olivera

Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM

Publicado en Milenio Diario, 17 de febrero de 2010

En todos lados hay

charlatanes. Algunos, esotéricos, venden (todos los charlatanes venden algo) ángeles u horóscopos. Pero otros se presentan como científicos y

distorsionan la ciencia mezclándola con ideas como telepatía, vibraciones, "

fenómeno ovni”, armas que causan terremotos o cualquier otra locura. Claro, siempre a cambio de dinero.

Pero en todos lados hay, también, comunicadores dedicados a combatir la desinformación y el analfabetismo científico. Se denominan “escépticos”, y son la peor pesadilla de los charlatanes seudocientíficos.

Pues bien: un amigo a quien no conozco en persona, pero con quien comparto ideas e información por internet, el biólogo, escritor de ciencia ficción y prolífico

bloguero escéptico Andrés Tonini (

http://lonjho.blogspot.com), ha estado circulando

interesante información sobre un fraude tecnológico cometido contra la Secretaría de la Defensa Nacional... y respecto al cual

prácticamente ningún medio ha comentado nada.

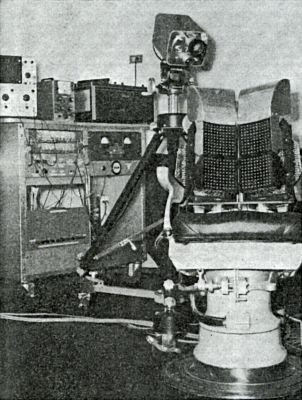

Consiste en un aparatejo llamado GT200, anunciado como un “detector molecular” capaz de localizar a distancia todo tipo de sustancias: explosivos, drogas, marfil… ¡y hasta trufas! Consta de una “pistola” con una antena móvil y una caja donde se insertan tarjetas “programadas” para cada sustancia. No requiere pilas ni corriente, pues supuestamente usa la electricidad estática generada por la respiración del usuario. La antena gira (

ver video), como por arte de magia, para apuntar a la sustancia buscada. Sus fabricantes, la firma inglesa

Global Technical LTD, afirman que, aunque puede sustituir a los perros entrenados, no funciona como el olfato, sino gracias a “detección electroquímica” o “paramagnética” (lo cual, por supuesto, no tiene sentido alguno).

En realidad se trata de un fraude bien conocido. El GT200 y otros aparatos similares (

Quadro QRS 250G,

ADE 651, DKL LifeGuard) han recibido demandas y prohibiciones en Estados Unidos y otros países avanzados, luego de comprobarse que no son más que una versión moderna del antiguo e inútil método de localizar agua con una varita de

zahorí (radiestesia o

dowsing, en inglés). No antes, por desgracia, de que varias agencias investigadores cayeran en el garlito y gastaran cantidades importantes en adquirirlos para buscar, por ejemplo, drogas en escuelas o explosivos en operaciones militares.

Pero se siguen vendiendo a ejércitos y agencias de gobierno… de países como Nigeria, China, Líbano, Arabia Saudita... Y México. En efecto: en 2008 la Sedena

adquirió 300 detectores GT200 (en unos 350 mil pesos cada uno: un total de al menos 105 millones). Y los

ha usado, dice, con buenos resultados (según reportan varios

medios). El problema es que se sabe que dichos detectores no funcionan ni pueden funcionar.

Por si fueran pocos los problemas que causa el narcotráfico en México, quienes lo combaten caen presa de charlatanes y del autoengaño. Si la guerra contra el

narco se va a basar en varitas mágicas, el problema va para largo.

Para recibir La ciencia por gusto cada semana

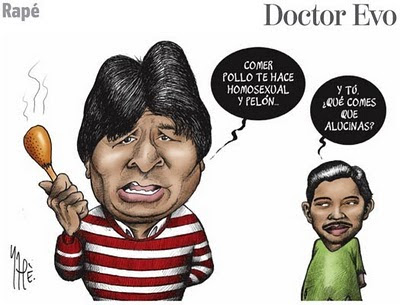

Desde que el presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró el pasado 20 de abril, durante la inauguración de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, en Tiquipaya, que “El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas, por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en su ser como hombres”, no ha dejado de ser motivo de burla.

Desde que el presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró el pasado 20 de abril, durante la inauguración de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, en Tiquipaya, que “El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas, por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en su ser como hombres”, no ha dejado de ser motivo de burla.